Programm

Aus dem Programmheft:

Anmerkungen zum Programm

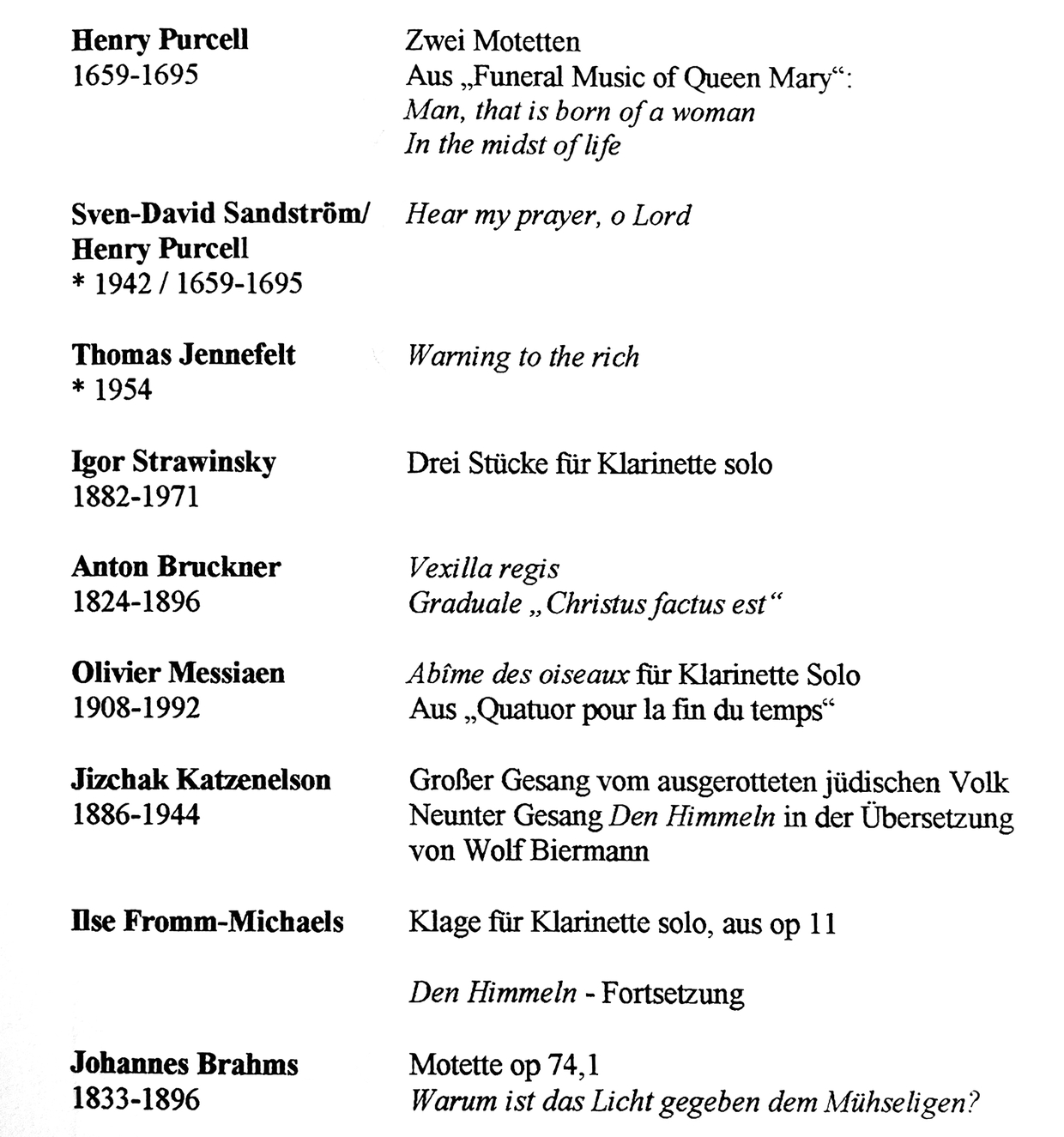

Es ist sehr wahrscheinlich, daß Henry Purcell bei der Komposition der beiden im heutigen Konzert dargebrachten Stücke Man that is born of a woman und In the midst of life erst ca. fünfzehn Jahre alt war. Als gesichert gilt jedenfalls, daß der Chorknabe der Chapel Royal, der Königlichen Kapelle Charles II in London, mit vierzehn Jahren infolge seines - ungewöhnlich frühen - Stimmbruchs aus dem Chor schied und zum Assistenten des königlichen Instrumentenaufsehers wurde. Fünf Jahre später, mit neunzehn, war er bereits Organist an Westminster Abbey, eine Stellung, die er bis zu seinem Lebensende behielt ebenso wie diejenige als einer der drei Organisten der Chapel Royal, die ihn abermals - nunmehr als "gentleman" mit Baßstimme - in den Chor verpflichtete. Sein kompositorisches Talent muß bereits früh erkannt worden sein, sonst hätte man ihn in so jungen Jahren sicher nicht mit solch delikaten Aufgaben wie der Komposition von Begräbnismusik betraut. Die beiden erwähnten Stücke sind Teil einer solchen, die wahrscheinlich für das Begräbnis einer bei Hofe höhergestellten Person in Westminster Abbey verfaßt wurden. Eine dazugehörige dritte Komposition wurde von Purcell anläßlich des Begräbnisses von Königin Mary im Jahr 1695 wiederverwendet, daher der Untertitel "Funeral Music to Queen Mary".

Den günstigen "Startbedingungen" seiner Karriere als Englands wohl bedeutendstem Komponisten gesellte sich ein außergewöhnliches Gespür für Dramatik und Textausdeutung, das nicht zuletzt in seinen Theatermusiken, namentlich der Halboper Dido und Aeneas zum vielbewunderten Markenzeichen wurde. Aber auch im geistlichen Genre schafft Purcell eine Unmittelbarkeit, die nach mehr als 200 Jahren noch immer zu fesseln vermag. In Man that is born.. vergegenwärtigt der Komponist den Hiob-Text von der Vergänglichkeit des Menschen, seinem Aufblühen ("He cometh up") und Abfallen ("and is cut down") in einer alle Stimmen durchwandernden Wellen-bewegung, während er der Flüchtigkeit des Daseins im anschließenden Abschnitt durch ein spiralengleich sich windendes, immer wiederkehrendes Motiv ("and ne'er continueth"), das keinen metrischen Halt findet, ("und findet keine Statt auf Erden") Ausdruck verleiht.

Das zweite Stück In the midst of life behandelt den Vergänglichkeitsgedanken aus der subjektiven Sicht des Menschen ("Mitten wir im Leben sind des Tods"). Purcell bringt die Nähe von Leben und Tod auf eine einzige drastische Formel, die von der Sopranstimme gleich einem Motto vorangestellt wird: der aufsteigenden Melodielinie und ihrem lang anhaltenden Höhepunkt als Symbol des Lebens folgt ein unvermittelter radikaler Abstieg in die Tiefen des Todes. Angesichts dieser erschütternden Erkenntnis sucht der Mensch Hilfe bei Gott, wohl wissend, daß dieser seinem sündigen Leben zürnt ("who for our sins art justly displeased"). Überwältigt jedoch von der Urangst vor dem endgültigen Tod, dem ewigen "Nicht-mehr Sein", richtet er seine verzweifelte Bitte an Gott: "Yet, O Lord most mighty (...), deliver us not into the bitter pains of eternal death." Purcell begegnet dieser existentiellen Verzweiflung des Menschen mit einer bis an die Schmerzgrenze damaliger harmonischer Verhältnisse reichenden Tonalität: in chromatisch gegeneinander verschobenen aufsteigenden Linien auf dem Wort 'bitter' wird die Unausweichlichkeit des Todes, seine buchstäbliche 'Bitterkeit' und des Menschen Ohnmacht demgegenüber auf eindringliche Weise hörbar gemacht.

Das musikalische Zitieren war von jeher ein beliebtes Mittel, dem ursprünglichen Verfasser je nach Sympathie Spott oder Huldigung widerfahren zu lassen - oder sich mitunter angesichts eigene Einfallslosigkkeit ein wenig mit dem Glanz der ganz Großen zu schmücken. Bereits 1728 wurde in der sog. Beggars Opera der berühmte Marsch aus G. F. Händels Rinaldo zu Parodiezwecken eingesetzt. Mozart zitiert in seinem Don Giovanni zeitgenössische bekannte Opernmelodien, darunter übrigens auch seine eigenen (aus Figaro). Daß Gustav Mahler ein Verehrer Richard Wagners war, vernehmen wir in seiner 2.Symphonie, wo er Zitate aus dessen Karfreitagszauber (Parsival) einflicht. Ein Zitat in ganz ungewöhnlicher Umgebung, nämlich im geistlichen Genre, verwendet der schwedische Komponist Sven-David Sandström in seinem Stück Hear my prayer, O Lord, indem er Henry Purcells gleichnamige Komposition (ca. 1680) fast vollständig und in Originalgestalt voranstellt. Obwohl Purcells achtstimmiges Anthem (eine englische Kirchenmusikgattung vergleichbar mit der kontinentalen Motette), fast die Hälfte von Sandströms Werk einnimmt, kann dem Schweden wohl kaum der Vorwurf der Einfallslosigkeit oder gar Anmaßung gemacht werden. Vielmehr zeigen sich in seiner Fortführung des Anthems Parallelen in Aufbau und musikalischem Stil, ohne den "Meister" je kopieren oder verbessern zu wollen. Sandströms Vertonung der Bitte um Erhörung aus dem 102. Psalm ist ganz dem musikalischen Idiom des 20. Jahrhunderts verhaftet, wenngleich er sich seinen musikgeschichtlichen Wurzeln durchaus bewußt ist - die Wahl von Purcells Stück darf somit als Verneigung vor dieser großartigen, Epochen überdauernden Musik verstanden werden.

Man kennt dieses ungute Gefühl, wenn irgendetwas Bedrohliches, etwas, das man (noch) nicht fassen kann, in der Luft liegt und Stück für Stück unaufhaltsam herannaht. In Thomas Jennefelts Warning to the rich ertönt anfangs eine Art Signal, sirenengleich, das allmählich verstärkt und vielschichtiger wird, bis es in lautestes Getöse mündet und jäh abbricht - vielleicht haben es die einen oder anderen ja gewußt? Vielleicht hat sich in ihnen das schlechte Gewissen geregt, als die "Warnung" näher kam? Spätestens jedoch mit dem zunächst geflüsterten Einsatz des Textes muß ihnen klar geworden sein, wer gemeint ist und was ihn erwartet. Gemeint sind: die Reichen, die Hoffärtigen, diejenigen, die ihr Leben lang nur Güter angesammelt, die andere augebeutet, ja gemordet haben, und die sich oberflächlichem Luxus hingegeben haben. Was sie erwartet: Jennefelt nutzt die verachtende, bildhafte Sprache des Jakobus-Textes für eine drastische musikalische Umsetzung. Die Prozeßhaftigkeit des Verfaulens ihrer Reichtümer ("your hoarded wealth has decayed") wird ebenso schonungslos aufgetragen wie der allmähliche Zerfall der Kleider durch Mottenfraß ("have become motheaten"). Wohl absichtlich zynisch hingegen der plötzliche Wechsel zu einer fast zärtlichen Betrachtung von "gold and silver" durch leisesten homophon-tonalen und warmen Chorklang, die jedoch bald durch brutale Zwischenkommentare empfindlich gestört wird, um sich dann mit ironischer Genugtuung im zerstörerischen Klang des Rostes ("rust") zu ergehen, begleitet von hämischem Gelächter. Aus der chorischen Deklamation heraus erhebt sich nunmehr eine einzelne Stimme, ein Betroffener, der Anklage erhebt und das Gericht Gottes ankündigt: "See! (...) the cries of the reapers have enteres the ears of the Lord!". Einschmeichelnd, doch wie mit erstarrtem Lächeln werden dem Sünder seine Lasterhaftigkeit vorgehalten: "You have been living an easy life on the earth...". Es gibt keine Wiedergutmachung - oder doch? Möglicherweise schloß der Komponist durch die Anfügung eines früheren Verses aus dem Jakobus-Brief (Jak. 4, 9), der hoffnungsvollere Töne anschlägt, eine Umkehr durch Einsicht nicht aus. Das Ende des Stückes könnte jedenfalls in diese Richtung hin aufgefaßt werden, wenn das "Warnsignal" des Anfangs wieder erscheint, sich jedoch allmählich in der Ferne verliert - eine Warnung eben nur, noch ohne Folgen, aber mit der Gewalt des sich einbohrenden Gewissens.

Vexilla Regis und Christus factus est von Anton Bruckner entstanden in einer Zeit, da der Komponist sich fast ausschließlich der Symphonie zugewandt hatte. Nachdem er 1868 zum Nachfolger Simon Sechters als Professor für Generalbaß; Kontrapunkt und Orgel an die Wiener Universität berufen worden war, komponierte er nur noch gelegentlich Kirchenmusik, größtenteils auf Bestellung, für Feiern oder als Meßeinlagen.

Dem Chorherrenstift St. Florian, wo Bruckner in seiner Kindheit als Chorknabe und später als Schulgehilfe gewirkt hatte, blieb er zeit seines Lebens verbunden, was zahlreiche Widmungen von Kirchenwerken bezeugen. Vexilla regis ist eines davon und zudem die letzte liturgische Komposition Bruckners überhaupt, "nach reinem Herzensdrange" geschaffen und in St. Florian am Karfreitag 1892 aufgeführt. Bruckner komponiert den Text in Strophenform, d.h. jede der drei Textstrophen wird auf eine einzige Melodiestrophe gesungen. Bei guten Liedkomponisten wie etwa Franz Schubert oder Hugo Wolff finden wir bereits in der ersten Strophe den musikalischen Einfall so angelegt, daß er trotz der unterschiedlichen Aussagen der einzelnen Gedichtstrophen das lyrischen Opus als Ganzes zu erfassen vermag. So auch bei Bruckner: die feierliche Schlichtheit des dichten, in der phrygischen Kirchentonart beginnenden Satzes trägt archaische Züge, die zugleich Gegenpol und Ergänzung des stark mystifizierten Textes darstellen - jedes 'Zuviel' wäre hier fehl am Platze. Bruckner nimmt mit der Wahl der Strophenform hier auch Bezug auf die in der dritten Strophe angedeutete Dreifaltigkeit Gottes. Das Werk wäre allerdings nicht typisch "brucknerisch" ohne die ihm eigenen "Brüche", die sich etwa in der krassen Gegenüberstellung entferntester Tonarten oder in scheinbar unmotiviert auftretenden Ausbrüchen, vor allem nach Generalpausen, äußern. Im Vexillla Regis ist davon allerdings weniger zu spüren als in dem 1884 zum Gründonnerstag komponierten Graduale Christus factus est, das eine weitaus erhabenere und expressivere Gestik vermittelt (Bruckners Tempoangabe lautet hier: Moderato misterioso). Der Reichtum musikalischer Ausdrucksmittel dieses Werkes reicht vom schlichten Kantionalsatz über die Kontrapunktik des Palestrina-Stils bis hin zu symphonisch angelegten Crescendi und einer an Wagners Tristan geschulten Vorhaltsharmonik. Der Hang zum Pathos besteht durchaus, niemals fehlt es dem Werk jedoch an Tiefe und echt empfundener Religiosität. Bereits mit den ersten Worten "Christus factus est" taucht die Musik in eine ernste, fast strenge Atmosphäre, die sich mit dem "pro nobis" uns, den Menschen, in unvermittelter Wärme zuwendet und somit auf Christi Menschwerdung und die damit verbundene Hoffnung verweist. Besondere Beachtung schenkt Bruckner dem kleinen Wort "autem": Christus war gehorsam bis zum Tod, ja sogar bis zum Tod am Kreuz. Mit dem Verweis auf das Kreuzesmysterium nimmt die Komposition inhaltlich wie musikalisch einen neuen Verlauf: jetzt erst wird Christi Erhöhung sinnfällig, steht ein Name über allen Namen. Bruckner verleiht dieser Erhöhung, die gleichzeitig Symbol für den Kreuzestod Christi ist, einen dramaturgisch schlüssigen verlauf, der zielgerichtet, allerdings immer wieder durch dvnamisch-melodische Zurücknahmen neu motiviert, einem Höhepunkt entgegensteuert. Gegen Ende regen sich in den schmerzlich gegeneinander geführten Oberstimmen nochmals Zweifel an dem, was Christus vermag, an einer Rettung aller Menschen, während der ruhende Orgelpunkt der Baßstimme symbolhaft die Unantastbarkeit Christi Name und wofür dieser steht zementiert. Der Orgelpunkt d greift nun auch auf die anderen Stimmen über: einer beruhigenden Gebetsformel gleich, erinnernd an die Psalmodie des frühen Mittelalters, klingt der Satz aus, warm und zuversichtlich.

"Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts fahre?" Dieser Satz aus dem ersten der Vier Ernsten Gesänge (1896) von Johannes Brahms stammt aus dem Kapitel drei des Prediger Salomo - er könnte jedoch ebenso aus Brahms' eigenem Munde stammen - doch halt: wir greifen den Ereignissen vor! Gehen wir dreißig Jahre zurück in das Jahr 1866: im Sommer vollendet Brahms die Komposition des Deutschen Requiems. Äußere Veranlassung, die er allerdings nicht publik gemacht wissen möchte, ist der Tod seiner Mutter im Jahr 1865. Für Brahms, den Grübler, den Bibelkenner und Querdenker, aber auch für Brahms, den verlassenen Sohn einer geliebten Mutter Grund genug, sich intensiv mit der Todesproblematik auseinanderzusetzen. Der Gedanke des Trostes, die Hoffnung auf ein Weiterleben im Jenseits sind die im Mittelpunkt stehenden Aussagen dieser Zeit: "Ich will Euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet", "Selig sind die Toten, denn sie werden getröstet werden". Ende der 1860-er Jahre wandelt sich Brahms' Religionsauffassung im Kontext der Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts zunehmend in eine vom anthropologischen Weltbild beherrschte. In späteren Jahren wird diese Haltung unter dem Einfluß Ludwig Feuerbachs noch verstärkt. Sein Blick richtet sich nunmehr auf das Diesseits, auf den Menschen und seine Nöte, seine Ängste. Unter diesem neuen Aspekt der "Menschlichkeit" erfährt auch der Tod eine andere Dimension: der Sinn von Leben und Sterben, von nicht gottgewolltem Leid und Schicksal kreist die Frage nach dem 'Warum?' immer bedrohlicher ein. Deutlich kommt dies in einem Brief von Brahms zum Ausdruck, den er zwei Jahre nach der Komposition der Motette Warum ist das Licht gegeben op. 74/1 im Sommer 1879 schreibt: "Ich müßte bekennen, daß ich nebenbei ein schwer melancholischer Mensch bin, daß schwarze Fittiche beständig über uns rauschen, daß - vielleicht nicht so ganz ohne Absicht in m.(einen) Werken nach jener Sinfonie (gemeint ist die 2. Symphonie, Anm. d. Verf.) eine kleine Abhandlung über das große "Warum" folgt". Der Anlaß zur Komposition war vermutlich, wie schon beim Deutschen Requiem, der Tod eines ihm nahestehenden Menschen, nämlich des von Brahms hochgeschätzten Komponisten Hermann Götz im Dezember 1876, von dessen Siechtum er erschütterter Zeuge geworden war. Abermals bäumt sich in Brahms die Frage nach dem 'Warum?' bedrohlich und bedrückend auf. Der im Requiem noch rudimentär vorhandene Auferstehungsgedanke ("Die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen und gen Zion kommen mit Jauchzen") weicht in op. 74/1 einer Todessehnsucht, die nicht im Jenseitsglauben, sondern allein im unermeßlichen Leid des unschuldigen Menschen auf Erden begründet liegt ("Die des Todes warten und kommt nicht..."). Jesus Christus war für Brahms also in erster Linie Mensch, ein Mensch freilich, der im Leiden besonders war ebenso wie Hiob, dessen verzweifelte Frage nach dem 'Warum?' Brahms einem Aufschrei gleich an den Beginn seiner Motette stellt.

Der Wandel von Brahms' religiösem Weltbild vollzieht sich auch auf musikalischer Ebene: der Komposition der Motette liegen Teile eines Frühwerkes des Komponisten aus dem Jahre 1856, der sog. missa canonica, zugrunde. Brahms knüpft durch die Wiederwerwendung der Meßvertonung einerseits bewußt an frühere Glaubensinhalte an, läßt sie indessen durch seine ganz persönliche Interpretation sowohl von alt- als auch neutestamentarischen Texten in einem völlig veränderten Licht erscheinen. Bereits das erste, vom Sopran vorgetragene Thema, fußt auf der wortwörtlich übernommenen Melodie des Agnus Dei aus der erwähnten Messe. Die Parallele zwischen der Mühsal des Menschen auf Erden und dem die Sünden der Welt tragenden Lamm Gottes ist zwar gegeben, dem entgegengesetzt wird jedoch das von jedem Schuld- oder Sündegedanken losgelöste Ausgeliefertsein des Menschen - eine Schicksalhaftigkeit, die unbegreiflich bleibt ("Warum?"), in die auch Gott nicht eingreifen kann. Das strenge Prinzip der Fuge nach Bach'schem Vorbild verleiht der Ausweglosigkeit aus dem Dasein die formal-musikalische Entsprechung: der Mensch kann aus dieser Form, aus seinem Schicksal nicht ausbrechen, ebenso wie das Leid sich mit den immer zahlreicheren Stimmeinsätzen unendlich fortspinnt. Die 'Warum'-Frage durchzieht diesen Satz wie eine rote Blutspur und steht auch am Schluß, als Wehklage eines Erniedrigten, einsam und verzweifelt, ohne Hoffnung, ohne Lösung, im Raum.

Im zweiten Satz der Motette greift Brahms auf das Benedictus der missa canonica zurück: der Blick nach oben ("Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn" bzw. "Lasset uns unser Herz aufheben zu Gott im Himmel" aus den Klageliedern des Jeremia) und die Hinwendung zu Gott stehen ganz im Gegensatz zur Leidensthematik des ersten Satzes. Des Menschen Suche nach Trost und Halt wird in Form eines Kanons Ausdruck verliehen, der sich immer gleichbleibt - so wie auch Gott dem Menschen ein immerwährender Hort des Trostes und der Zuversicht ist. Der wiegende Rhythmus und die nach oben gerichtete Dreiklangsbewegung strahlen Wärme und Geborgenheit aus - ein Wiegenlied, das ein weinendes Kind in den Schlaf singt. Aber die Sinnfrage ist damit nicht gelöst: der Mensch lullt sich ein im Glauben, verdrängt: "Der Mensch hat sich seine Götter oder seinen Gott stets nach seinem Ebenbilde geformt und betet und singt ihn, d.h. eigentlich sich, mit den Kunstformen seiner Zeit an", schreibt Brahms in einem Brief 1891 an Eduard Hanslick.

Die im dritten Satz vertonten Verse aus dem Jakobusbrief knüpfen inhaltlich wieder an den ersten Satz an, indem sie Bezug auf Hiob nehmen. Aber auch die Parallele zum Deutschen Requiem ist unübersehbar: "Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden". Die Seligpreisung der Geduld des Hiob und all der anderen, "die da Leid tragen" wird hier wie in der Motette nicht als Frömmigkeitsbeweis, als besonders verdienstvoller Gottesglaube, sondern vielmehr als menschliche Demut vor dem Schicksal, als bewundernswerter Akt des Ertragens, des (Über-)Lebens im Angesicht von Erniedrigung und Tod hingestellt. Die unaufhörliche Geduld, die damit verbundenen Schmerzen und immer wieder das Unfaßbare des Schicksals gleichen einer stets neu ansetzenden, fließenden Bewegung, deren komplexe Vielstimmigkeit sich in einem nie abreißenden Strom hymnischen Lobgesanges verdichtet. Brahms greift hier auf den archaischen Ausdrucksgehalt des Palestrina-Satzes zurück, über dem im Sopran der aus der missa canonica stammende cantus firmus mit den ursprünglichen Worten "Dona nobis pacem" (gib uns Frieden) steht - ein (bewußter?) Vorgriff auf den die Motette abschließenden Lutherchoral. Der etwas belehrende und musikalisch distanzierter behandelte Ton bei "Die Geduld Hiob habt ihr gehöret" weicht einer tiefen Sehnsucht, die zärtlich und schmerzerfüllt zugleich, beinahe ohnmächtig in der nur einen Augenblick lang aufkeimenden Gewahrwerdung von Ewigkeit und eigener Vergänglichkeit ("..habt ihr gesehen") den Bogen zu Gott als Trostspender ("..denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer.") im Rückgriff auf das "Wiegenlied" des zweiten Satzes schlägt. Die Sehnsucht nach einem "Ende", wie es Hiob nach seinem Martyrium von Gott gegönnt war, mündet in die Sehnsucht nach dem Tod als alleinigem Erlöser allen menschlichen Leides auf Erden. Brahms wählt den Lutherchoral "Mit Fried und Freud ich fahr dahin" bewußt in seinem Ansinnen der Hinwendung zum Menschen. Hier spricht ein Individuum ("... ich fahr dahin."), jemand der 'es geschafft hat', dem durch die Taten Hiobs und Christus' die Erduldung seines Schicksals gegeben worden ist. Aber all' die anderen Menschen auf der Welt, die unschuldig gerichtet, gefoltert, gefangen halten und gedemütigt werden: dürfen auch Sie das Ende des Herrn erfahren? Und wenn nicht – warum?

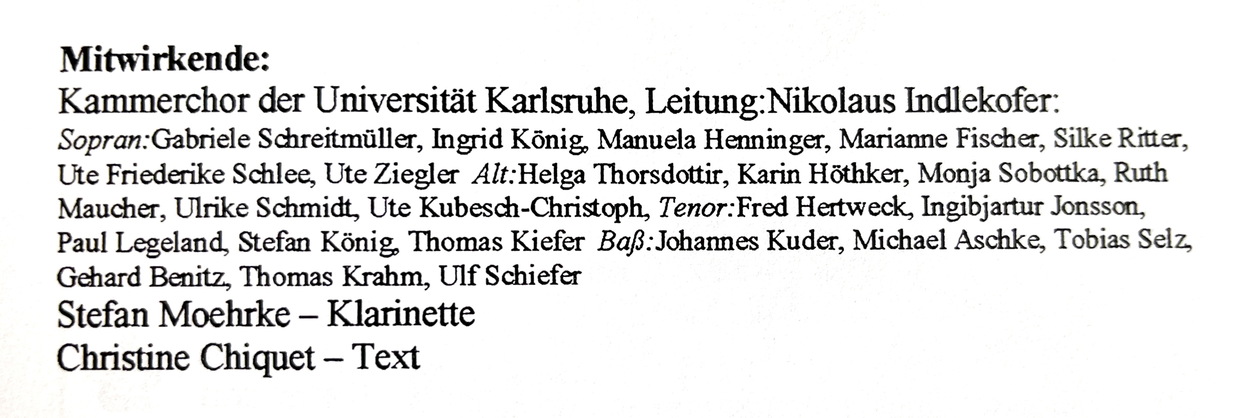

Monja Sobottka